人工衛星

1957年10月4日、ソ連が第1号人工衛星のうちあげに成功したと発表しました。

そして、明け方の空を横切って飛ぶ、明るい星のような衛星が見られ衛星から送られてくるピピピという信号音を聞いたときには世界中の人々がたいへん驚きました。

それがわずか10年あまりのうちに今日では、地球をまわっている人工衛星が本体以外のものまでいれると、実に千何百個という、たいへんな数になります。

しかも、それぞれが、さまざまな目的に用いられるという大進歩をとげたのです。

ところで、こうした人工衛屋のいろいろについて知るにはまずその原理を理解することが大切です。

人工衛星の飛ぶ原理

一般の人々は、人工衛星が秒速8キロメートルというものすごスピードで、わずか1時間半あまりで地球を一周することに驚きました。

また、燃料もなしに、地球のまわりを飛び続けることも不思議に思われました。

しかし、人工衛星のようなものが地球のまわりをまわる理屈は、はやくから知られていました。

200年ちかくも昔、有名な科学者ニュートンが万有引力の法則を考えだしたときからそのわけは、わかっていたのです。

地球で投げ出された物体は小石でもボールでもすべてふたたび地上に落ちてきます。

これは、地球と投げられた物体が、引力で引き合っているからです。

しかし、仮にボールを水平に投げ出したとするとすでに投げたときよりも、バットで打ったときのほうが遠くまで飛んで地面に落ちます。

これは、バットで打ったときの力のほうが大きいからです。

そこで、このときのボールの道筋について考えてみましょう。

ボールが地面に落ちるということは、ボールが地表面とぶつかってそこで行き止まりになることです。

もし、地球がもっと小さいか、あるいは大きさがなくて重いだけの点のようなものだったとしたら地面というものはなく、ボールの道筋は行き止まりにならずにもっと続くわけです。

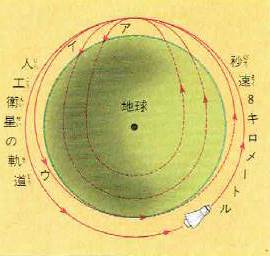

ニュートンは、地球に大きさがあってもなくてもその道筋は同じで、ボールと地球が引力で引きあって運動する場合ボールの道筋は、下の図のようになることを発見しました。

速さが遅いときは、ボールの道筋は図のアのように地球の中心をめぐるたいへん細長い楕円形になります。

ところが、速さが大きくなるとだんだん、イ・ウのようにまるく大きな楕円になるのです。

このように、落ちる…はだんだん遠くなりしたがってボールは遠くまで飛ぶというわけです。

ボールで遠くまで飛ぶというわけです。

理屈の上では、スピードをどんどん大きくすれば地球の反対側まで飛んで、ようやく落ちるようになります。

地球よりも、大きなまるい道筋を通るようになれば地面とはめぐりあわなくなり、落ちなくなるわけです。

このときの速さは、毎秒約8キロメートルほどです。

こうなると、もうボールは地上に落ちなくなり、つきのように地球をまわります。つまり人工衛星となるわけです。

この速さをさらに速くすれば道筋は投げ出した場所とは反対側のほうで、だんだん地球から遠ざかるようになり、細長くなっていきます。

速さが毎秒10.9キロメートルほどになると、地球から最も遠ざかる点は、だいたい40万キロメートルほどになります。

この距離には月がまわっています。

つまり、このくらいの速さになるとロケットは月のあたりまでいけることになります。

さらに、打ち出しの速さを増してゆくとロケットの到達距離はぐんぐん伸び毎秒11.2キロメートルほどになると、軌道はかなりなく長い楕円、つまり放物線となりもはや地球にはもどってこなくなります。

すなわち地球の引力に打ち勝って、飛び去ってしまうわけです。

火星や金星、もっと遠くの星々に向かうロケットはこのような速さをあたえてやらなければならないわけです。

また、届く距離とともに、届くまでの時間もずいぶんかかります。

それで、それぞれ運動している月や火星などの天体とめぐりあうように打ち出すには方向とともに速さを非常に精密に調節しなければならないのです。