音の屈折

海辺で、岸に打ち寄せてくる波を見るとどの波も、波の山をつらねた線が、岸に平行になっています。

ところが、沖のほうでは、必ずしも平行ではありません。

したがって、波が曲がって進んできたことになります。

これは、波が深いところでは速く、浅いところでは遅く伝わることによって起こります。

このように、波の伝わる速さが場所によって異なるため波の進行方向が曲がることを、波の屈折と言います。

水面の波と同じように、音も屈折します。

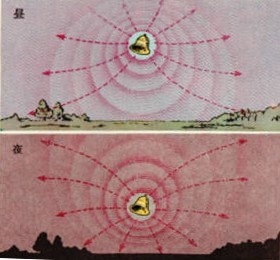

夜は、遠くのほうからの音がよく聞こえますが、昼間は、あまり聞こえません。

この違いには、いろいろな原因がありますが、1つには、音が屈折するからです。

昼間は、日光が地面にあたって、地面をあたためます。

続いて、あたたまった地面がその上の空気をあたためます。

そのため、気温は上空ほど低く、地面に近いほど高くなっています。

音は、温度が高いほど速く進みますから、発音体からでた音は下にふくれた球の面のように広がっていきます。

音の進む方向は、この面に垂直ですから、図のように地面からそれて、上に曲がることになります。

そのため、音は遠くに届きません。

反対に夜には、地面が先に冷えるため上空ほど気温が高く地面に近いほど気温が低くなっています。

そのため、発音体からでた音は、上にふくれた球面のように広がり音は地面にむかって進むので、遠くまで届きます。

水面の波や音は、少しずつ連続的な屈折をするだけでなく球に不連続な屈折もします。

音の回折

つい立の後ろにいる人の姿は見えませんが、その人の話す声はよく聞こえます。

また、学佼の音楽室のようなところで、戸やまどが少しあいているとピアノの音が大きく聞こえます。

これは、音が波であるため、音の通り道に物体があってもその後ろにまわりこんで伝わるためです。

この現象を、音の回折といいます。水面に起こる波も、回折します。

実験

図のように、底の平らな水槽に、少し水を入れます。

ものさしを水に入れて、水平方向に往復運動させると、平行にならんだ波ができます。

この波の中に、木片を入れて波をさえぎっても木片のうしろに波がきていることがわかります。

往復運動の速さをかえると、生じる波の波長がかわります。

波長が長いと波は木片のうしろへよくまわりますが波長が短いと、あまりまわりません。

音の干渉

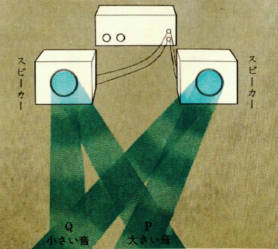

右の図のように、2つの同じスピーカーから大きさと高さの等しい音がでているときスピーカーのまえで、位置をかえながら音を聞いてみます。

すると、音が大きくなる位置と、小さくなる位置があります。

音が大きくなる位置(図のP点)ではスピーカーか2つにすると、音は小さくなります。

音が小さくなる位置(図のQ点)ではスピーカーを1つにすると、音は大きくなります。

このことから、2つのスピーカーからでる音が、互いに強めあうような位置では音が大きく聞こえ互いに弱めあうような位置では音が小さく聞こえるということになります。

また、音が強めあう位置では、2つの音の疎密は一致していますが弱めあう位置では、いっぽうの音が疎ならもういっぽうの音は密になっているというふうに、疎・密がずれています。

このように、2つの音が、互いに強めあったり弱めあったりする現象を、音の干渉といいます。

実験

音叉を鳴らして、耳の近くでえのまわりにまわすと音が大きくなったり、小さくなったりします。

1回まわすあいだに、4回音が小さくなります。

これは、音叉の振動する鉄片をむすぶ方向と、それに内角な方向とでは音叉から出ていく音の疎・密がずれているため2つの方向に伝わる音が重なるところで、互いに弱めあうためです。

音は互いに強めあったり、弱めあったりするので性質の等しい2つの音を同時に聞くと1つの音を聞くときより大きく聞こえることもあり、小さく聞こえることもあります。

ところで、音の干渉が起こっているときは発音体からでる音は空気中をどんな方向に伝わるのでしょうか。

発音体が1つのときは、音は周囲にいちように伝わりますが2つのときは、干渉が起こるので方向によって、違った強さで伝わります。

右の図は、2つの発音体から出る音の、干渉の一例を、平面的にあらわしたものです。

図の左右の方向では、音が強めあっています。音は、この方向に伝わっていきます。