電熱の利用

金属や合金に電流を流すと、熱がでます。これを、電熱と言います。

電気アイロン・電気コンロ・電気ストーブなどは、この熱を利用する電熱器具です。

電熱線に電流を流すと電熱線は赤く光ってきます。

それは、電熱線が熱のために高温になったからです。

電熱線に多くの電流を流し、高い温度に熱すれば熱するほど電熱線は強い光をだすようになります。

しかし、あまり多くの電流を流すと電熱線は高温にたえかね、溶けて切れてしまいます。

高い温度にたえる特別の金属を使って細くて、短い針金(フィラメント)をつくって電流を流せばわりあい少ない電気で明るい光がえられます。

このように、少ない電力で明るい光をえようとするのが電灯のようなものです。

針金の種類と発熱量

針金の種類によって、発熱量が違うことは、かんたんな実験で知ることができます。

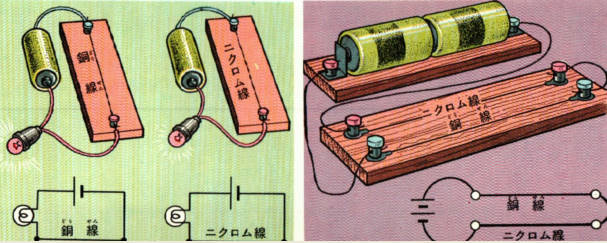

実験1

同じ太さ、同じ長さのニクロム線と銅線を図のように乾く電池に直列につなぎ、電流を流してみます。

すると、ニクロム線のほうが、ずっと速く熱くなります。

このことは、2本の針金にろうをぬっておけば、そのろうの溶け方からわかります。

つまり、同じ電流が流れるときには、ニクロム線のほうが、熱を多くだします。

実験2

まえのニクロム線と銅線を別々に乾電池につなぎ電流計で流れる電流の強さを調べると銅線に流れる電流のほうが大きいことがわかります。

つまり、同じ電流が流れるときには、電気抵抗が大きくて電気を通しにくい針金のほうが熱を多くだします。

しかし、電流は針金にかける電圧によっても違います。

実験3

まえに使ったニクロム線に、乾電池を1個、2個、3個と直列につないでみます。

すると、電池の数が多くなるほど、電流の強さも、熱のでかたも大きくなります。

電熱線

電熱器具で熱を発生する針金を、電熱線と言います。

たくさんの熱がでるように、電熱線では抵抗の大きいことが必要です。

また、高い温度にたえ、溶けたり、切れたりしないことも重要です。

ニクロム線は、ニッケルが80、クロムが20の割合にまぜた合金です。

このニッケルを減らし、鉄(数十パーセント程度)でおきかえた鉄クロム線も電熱線として使われます。

この合金は色が黒く、高温でもろくなる恐れがあるだけでなく水にあうと錆びる欠点もあります。

ジュールの法則

針金の発熱量は、まえに述べたように、電圧や電流・抵抗などによって違いますがこの関係を正しく知るためには、もっとくわしい実験が必要です。

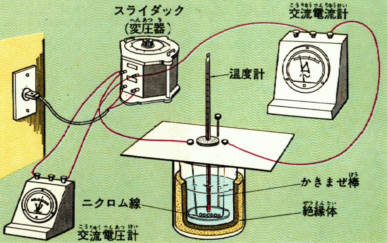

スライダック(変圧器)、交流電流計、電熱線を中に組みこんだ水熱量計を図のようにつなぎ、100ボルトのコンセントから電流をとります。

水熱量計には、水を入れたビーカーを熱が逃げないように絶縁体でくるみ同じように絶縁体のふたをかぶせ、温度計とかきまぜ棒を用意しておきます。

電熱線から出た熱は水を熱しますから、発熱量は水温の上がりかたに比例します。

かきまぜ棒で水をよくかきまぜ、水全体が同じ温度になるようにしておけば温度計のしめす温度から、発生した熱が計算されます。

また、この実験では、たくさんの熱を発生させる必要があるので乾電池のかわりに100ボルトのコンセントから電気をとり、スライダックでいろいろな電圧を自由にえられるようにしておきます。

スライダックは、100ボルトのコンセントから電気をとり0から120ボルトまで、電圧を自由にかえられるようになっています。

何ボルトの電圧になったかは、交流電圧計で正しくよみます。

そして、電熱線を流れる電流は、交流電流計でよみます。

電熱線をかえたり、電流や電圧をかえて実験すると電熱は、電圧と電流の積に比例することがわかります。

また、オームの法則から、電流の二乗と電気抵抗の積にも比例します。

正確に式で書くと、

発熱量=0.24×電圧 × 電流 × 時間

=0.24×(電流)2 × 抵抗 × 時間

となります。

この式は、今から130年ほどまえにジュールが発見したので、ジュールの法則とよばれ電熱のことを、ジュール熱と言います。

これは、それまでの、熱が物質だと考える説を否定し熱は仕事をする能力(エネルギー)だという説を決定したもっとも重要な実験の1つでした。