蒸気の圧力

水を熱すると、圧力の高い蒸気になって吹き出します。

ここで、蒸気の圧力について実験をしてみましょう。

実験

まず、四角でうすいドロップの缶を用意します。

この缶に試験管半分くらいの水を入れて、コルクで栓をします。

缶をアルコールランプか、ガスの炎で熱すると、まもなく中の水が沸騰します。水は蒸気になると体積が非常に増えます。

けれども、この蒸気は、逃げ道がないので、缶の中に押し詰められます。

そして圧力の高い蒸気ができ、しまいには、勢いよく、コルクの栓を吹き飛ばします。

水を入れすぎると、このときいっしょに熱い水を吹き飛ばすことがあるので、注意しましょう。

ピストンとシリンダ

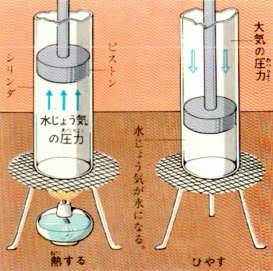

つぎに、下の図のように、まるい筒の中に水を入れそれを上からピストンがふさいでいるしくみを考えてみます。

このまるい筒をシリンダと言います。

シリンダを底から火で熱すると中の水が沸騰して水蒸気となりその圧力がピストンを押し上げます。

このとき、火をのけてやると、蒸気は冷えて水にもどるのでピストンの下側は圧力が小さくなります。

すると、ピストンの上からはたらいている大気の圧力がピストンを押し下げます。

このピストンにひもをつけておいて仕事をさせるしくみをはじめて考えたのはフランス人のドニ=パパンでした。

ボイラ

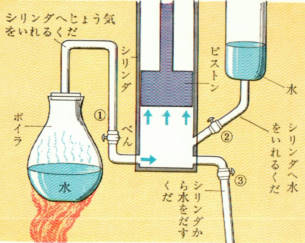

こんどは、シリンダの中で蒸気をつくらないで外から圧力の高い蒸気を送りこんでみます。

これでも、ピストンを押し上げることはできるはずです。

このとき、蒸気をつくるしくみを、ボイラと言います。

まず、ボイラからパイプを通して、シリンダに蒸気を送ります。

ピストンが押し上げられると、こんどはシリンダに冷たい水を送りこんでやります。

すると、この水のため、シリンダの中の蒸気が冷えて水になり体積が減って圧力が下がるので、ピストンも下がります。

図は、このしくみをしめしたものです。

①の弁をあけると、シリンダに蒸気が入ります。

①をしめ、②をあけると、水が入ってシリンダが下がります。

1717年、イギリスのトーマス=セイバリはこのようなボイラのある蒸気機関をつくりました。

これは、1718年ころから、実際に使われました。

また、そのころニューコメンはセイバリのものよりさらに進んだ蒸気機関をつくりました。

これは、鉱山の水あげにさかんに使われました。

しかし、このような蒸気機関では、シリンダに厚い蒸気を入れそれを冷やし、また熱い蒸気を入れるということをくりかえさなければなりません。

このため、熱がたいへん無駄になります。

熱のエネルギーのうち、どれだけが仕事にかわるか、その割合を熱効率と言います。

このような蒸気機関は、熱効率が非常に低いのです。

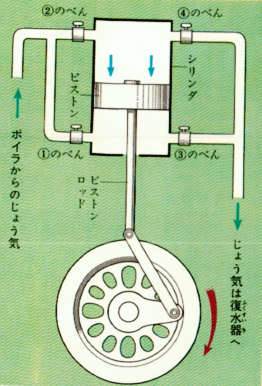

そこで、ジェームズ=ワットは、1769年にこれを改良しました。

蒸気をシリンダの中で直接水にもどすのをやめて別に復水器というものをつけたのです。

この蒸気機関では、シリンダの中の蒸気は、パイプで復水器の中を通されここで冷たい水によって冷やされます。

すると、復水器の中の圧力が低くなり、シリンダの中の圧力も減るので大気の圧力によって、ピストンが押し下げられます。

蒸気機関のしくみは、ポンプによく似ているのに気がつくでしょう。

ポンプでは、外から力を加えて、水や空気を動かしました。

反対に蒸気機関では、蒸気の力が、ピストンを動かすようにできています。

また、ポンプでは弁があって水や空気を手順よく送っていくはたらきをしていました。蒸気機関でも、これは同じです。

つまり、ボイラからシリンダヘ蒸気を送るときにはシリンダから復水器へつながる弁は閉めておきます。

また、シリンダから復水器へ蒸気を通す場合にはボイラのほうの弁は、しめておきます。

復水器に水がたまって、これを流しだすときにはシリンダと復水器のあいだの弁を閉めておきます。

はじめは、人間が手でこれらの弁を開けたり閉めたりしていました。

しかし、まもなくピストンの往復運動を利用して弁を機械的に動かすようになりました。