力の利用

力の利用 摩擦の減らし方とその例とは? わかりやすく解説!

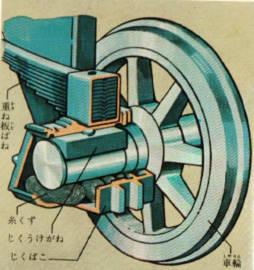

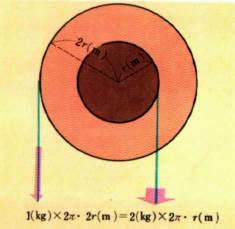

摩擦の減らし方摩擦は、いろいろと役に立ちますが、重い物を動かすときなどは摩擦があるために、たいへん骨が折れます。このようなときは、できるだけ摩擦を小さくする工夫をしなければなりません。(adsbygoogle = window.adsbyg...

力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用  力の利用

力の利用