生物学の進歩

生物学の進歩 病原体と消毒法が発見されたのはいつ頃? わかりやすく解説!

カイコの伝染病19世紀のはじめ、フランスでは、ぶどう酒と並んで、絹も大切な生産物でした。ところが、カイコには微粒子病という、恐ろしい伝染病があります。パスツールは、この伝染病が小さな生物で起こりこの小さな生物はクワの葉などについていて、カイ...

生物学の進歩

生物学の進歩  生物学の進歩

生物学の進歩  生物学の進歩

生物学の進歩  生物学の進歩

生物学の進歩  生物学の進歩

生物学の進歩  科学の進歩

科学の進歩  科学の進歩

科学の進歩  科学の進歩

科学の進歩  科学の進歩

科学の進歩  科学の進歩

科学の進歩  科学の進歩

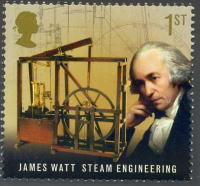

科学の進歩  動力と機械の進歩

動力と機械の進歩  動力と機械の進歩

動力と機械の進歩  動力と機械の進歩

動力と機械の進歩  動力と機械の進歩

動力と機械の進歩  エネルギーと原子の研究

エネルギーと原子の研究  エネルギーと原子の研究

エネルギーと原子の研究  エネルギーと原子の研究

エネルギーと原子の研究  エネルギーと原子の研究

エネルギーと原子の研究  エネルギーと原子の研究

エネルギーと原子の研究