生物の進化について、まとまった考えを発表したのは、ラマルクがはじめてです。

彼の考えかたには、たくさんの欠点があります。

しかし、いまなお、この学説をもとにした進化説が見られるほど大切な内容をもったものです。

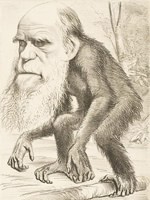

ラマルク

フランスの落ちぶれた貴族の家庭に生まれたラマルクは神学生から軍人になり、30才のころから勉強をはじめて、植物学者になりました。

やがて、無脊椎動物についても、研究をはじめました。

その後、パリ博物館ができたときに、そこの教授としてむかえられフランス学士院の会員にまで選ばれました。

ラマルクは、1809年に「動物哲学」という本をまた1815年には「無脊椎動物誌」という本を書いて、自分の進化説を発表しています。

それによると、生物の進化は、つぎのように説明されています。

「動物に新しい性質が加わるのは、動物がその性質を必要とするためである。動物が、ひとたび新しい性質をもつと、それは子孫に伝わっていく」

キリンの例を挙げてみましょう。

キリンは、草の少ない草原に住んで、高いところにある木の葉を食べます。

そのために、背のびをしたり首をのばしたりしなければなりません。

キリンが、このような生活を繰り返しているうちにその首がだんだん長くなり、いま私たちが見るような長い首になったのだというのです。

つまり、生物の体のしくみは、生物の生活に必要かどうかによってしだいに形や性質がかわっていくと考えています。

この学説を、用不用説(ラマルキズム)と言います。

ラマルクとキュビエの論争

ラマルクが進化説を発表したころ、フランスにはラセペート (1756~1825)やサンチレール(1773~1844)という生物学者がいました。

彼らは、ラマルクの考えかたを支持して、キュビエと激しく論争しました。

しかし、キュビエの考えかたは、覆されませんでした。

それは、サンチレールたちが、生物が進化するという考えかたをまだ充分にかためていなかったためです。

また、そのころの社会では、キリスト教が強い力をもっていて生物は神によってつくられたと説いていたことにもよります。

さらにキュビエが、パリ大学の総長という大事な役をつとめていたためでもあります。

しかし、この大論争を最後にしてキュビエのような考えかたは、しだいに消えていきました。